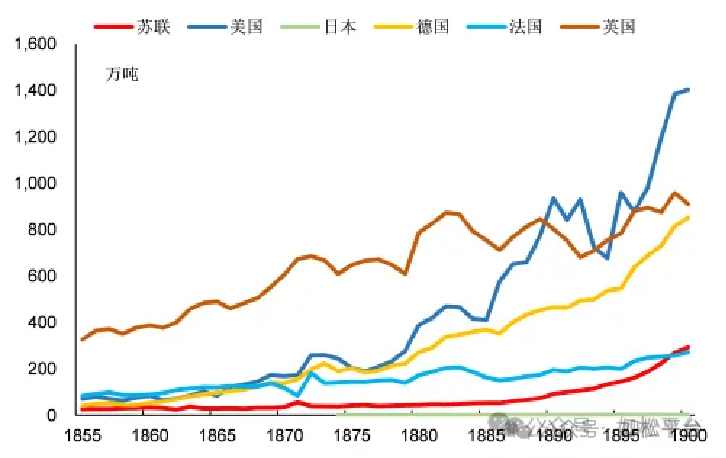

支撑英国霸权的是其雄厚的工业能力,标志就是钢铁产量断崖式领先,参考下面的图,钢铁产量的背后反应是是一国的科技水平和生产效率、能源生产能力和工业实力,反映着一国的综合实力和战争潜力。

要再次重申,战争时期与和平时期截然不同。在和平时期,飞机、坦克、装甲车、汽车、工程机械等任何一件军民用装备都可以使用数年甚至十几年,但战争时期他们的寿命会剧烈缩短,从几个月、几天甚至缩短到几个小时,大国之间在陆地进行的战争一般都是时间长、高烈度、消耗巨大的战争,任何一方如果不具备以工业生产能力为核心的综合实力做支撑,就无法及时补充战场的装备消耗,就只能战败,这是显然的结论。

到十九世纪末期,全球的工业生产格局开始发生显著的变化,这意味着英国全球地位的变化:首先是美国的钢铁产量超过了英国,但此时的美国还在奉行孤立主义政策,对全球的地缘政治格局影响有限;其次20世纪初期德国的钢铁产量也开始超过英国,到1913年,两国的钢铁产量分别是3825万吨和1822万吨,德国已经是英国的2.1倍,欧洲大国之间在欧洲和世界都有十分广泛的利益冲突,德国开始挑战英国的欧洲和世界霸权,这就是两次世界大战。

从这个视角,也就看到了英法在二战爆发前夜的苏台德问题上为何采取绥靖主义,在两次世界大战中德国为何最终战败。

虽然一战战败,但德国的工业体系并未遭到明显损失,到二战之前,英国与德国在工业实力上的差距还在放大。苏台德地区位于欧洲的腹地,见下图,如果英国要保卫苏台德,就必须以军事实力为依托,但当时英国的工业生产能力已经明显落后于德国,一旦在苏台德地区爆发高烈度、高消耗的战争,英国就会处于明显的劣势,而且苏台德地区位于欧洲腹地,德国的运输线非常短,可以及时对后勤和战场消耗进行补充,相反英国的运输线路却非常长,而且随时可能被德国掐断,这就让英国在苏台德地区并不具备与德国进行军事争夺的能力,此时的英国只有绥靖,它没有其它选择。

按照目前的历史叙事方式,德苏瓜分波兰的波兰战争标志着二战正式打响。波兰战争之前,英法与波兰订有盟约,英法保证波兰的独立。德苏以闪电战瓜分波兰之后,英法无奈地只能对德国宣战,但宣战之后,从1939年9月到1940年5月,英法联军都与德军隔壕对峙,没有采取任何重大军事行动,驻法英军到1939年12月才阵亡一人,这一战争史上的奇怪现象被史学家称为“静坐战”。

“静坐战”是怎么产生的哪?

到二战爆发的1939年,苏联的工业产值占世界的17.6%,德国占13.2%,而且德国的多数工业门类都处于世界领先水平,而英国、法国则分别只有9.2%和4.5%,双方的工业能力差距十分明显,在欧洲大陆上进行征战,英国依旧要面对运输线路上的劣势,这就让英国面对德苏联手瓜分波兰的军事行动几乎无可奈何,下图是波兰在欧洲的地理位置图,它也处于欧洲的腹地,法国战场的“静坐战”也也就因此产生了,英国实在不想打,也不能打这种陆地战争,“静坐战”就是绥靖和拖延战术,这种状态一直持续到1940年5月德国率先打响法国战役方才结束。

这一时期的英国,只能进行海战、紧守自己的海洋利益,在陆地上难有作为。或者说,在二战初期英法与德国之间的战争算不上真正意义的世界大战,源于双方在欧洲陆地上的战争能力处于过于失衡的状态。当时美国的工业产值占到世界的38.7%,石油产量占到世界的70%,只有苏德反目,美国这个拥有巨大工业能力和战争潜力的国家加入到战场之后,这场战争才算是真正的世界大战,也决定了二战的结局。

二战结束之后,美国的GDP占世界的56%,工业产值占世界的42%,钢铁产量占到了世界的63.92%,石油产量占到了世界的70%,汽车年产量占世界的75%,黄金储备占世界的75%,从飞机、坦克、汽车到石油、煤炭、粮食、面包、火腿,等等,美国都有超强的生产能力,与19世纪的大英帝国一样,这就是战后美国霸权的基石。

但经过经济全球化之后,在不知不觉之间,美国却已经陷入了两次世界大战之前英国的处境。

经济全球化导致美国产业空心化,贸易逆差不断放大,随着制造业的日渐衰落,美国已经不再是那个曾经的巨无霸,一场俄乌战争让美国显露了原形。

苏联解体之后俄罗斯已经经历了去工业化进程,已经成为以油气资源出口为主的国家,它肯定算不上一个工业强国。

但俄罗斯依旧可以给美国为首的北约上课。

如果与俄罗斯在乌克兰进行高科技战争,少量的高端武器在1000多公里的战线上根本改变不了战局,如果大规模投入高端武器,已经债务累累的欧美财政又根本无力承受。要特别说明的是,美国人在欧亚大陆上进行陆地战争的基石就是美元购买力,一旦美国因财政支出暴涨导致财政赤字急剧扩大,进而引爆债务危机和美元危机,大陆国家就会拒收美元,美军的后勤补给就会陷入困境,也就无法支撑任何军事行动。何况,美国人即便想在欧亚大陆上进行一场大规模的高端武器战争,他也没有足够的军工产能支持这样的战争。结论就是,今天的美国已经没能力在乌克兰与俄罗斯这样的陆地大国进行一场以高端武器为主导的战争。

经常有人说,产业空心化之后美国还有高科技,还足以应对未来的战场局势。但任何高科技都要依靠制造业来“实现”最终的效果,比如英伟达就是典型的高科技公司,但它只是一个设计公司,生产制造环节则集中在东亚,如果离开了东亚的制造基地,他的高科技就无法“实现”最终的效果,美国可以离开制造环节仅仅依靠英伟达这类高科技打赢战争吗?显然不能。何况制造水平高低本身就是高科技的一部分,而且是最基础的那部分,离开了制造业空谈高科技,显然是误区。

另一方面,美国人也没能力在乌克兰与俄罗斯进行一场常规武器战争。乌克兰正面战场长度超过1000公里,每天2000发大口径炮弹供给是非常低水平的要求,但即便如此低水平的消耗欧美军工产能无法满足,欧洲要扩产弹药产能甚至必须向亚太大国进口硝化棉,这说明他们连最基础的军工产业链都已经不再完整,也就根本无力应对大规模的常规战争。

结论就是,今天的欧美已经陷入到了一战、二战之前英法的境地,无力在陆地上与陆地大国进行一场大战。

这就是特朗普在乌克兰问题上采取绥靖政策的根源,不仅要求乌克兰割让乌东部分土地以领土换和平,还向俄罗斯承诺乌克兰不会加入北约,等等,都是要通过绥靖实现所谓的“和平”,这与当初的张伯伦出卖苏台德地区并无不同。

特朗普出卖乌克兰,就直接出卖了欧洲盟友的安全利益,他葫芦里卖的是什么药?

战后美国主导建立的联合国宪章中最核心的一条就是必须尊重它国的主权和领土完整,特朗普要求乌克兰割让乌东部分领土换取和平就是对联合国宪章的公然践踏,是公然打脸美国自己,他葫芦里卖的是什么药?

在1994年布达佩斯备忘录中,美国、英国和俄罗斯承诺保证乌克兰的安全,特朗出卖乌克兰意味着亲手撕毁了美国自己所签订的协议,他葫芦里卖的又是什么药?

这让整个世界处于疑惑之中。

要我说,他的葫芦里或许根本就没有药!正因为没有药,才让这个世界充满疑惑。

有人说,特朗普出卖乌克兰和欧洲,是为了联合俄罗斯构建印太战略,目的是为了封锁亚太大国,这种说法显然不能成立。

第一,今天的俄罗斯已经不是二战时期的苏联,他在很多地缘战略问题上已经丧失了战略自主权。

到二战之前,苏联的工业产值占世界的17.6%,已经是一个工业强国,正是其强大的工业能力支撑着苏联红军的钢铁洪流。虽然苏联地大物博物产丰富,但当时却并不是以出口为主导的国家,在地缘战略选择中,就不会受到出口活动的掣肘,既可以与德国结盟也可以很自由地转身与英美结盟。德国与苏联结盟的主要目的之一就是为了获得苏联的农产品、石油、煤炭等资源,资源出口反而成为苏联进行地缘政治博弈的筹码。

但今天的俄罗斯已经截然不同,在苏联解体之后已经成为一个以油气资源出口为主导的国家。美国自身已经是油气资源生产大国,也已经成为天然气出口大国,更重要的是,经过经济全球化导致产业空心化之后,他自己已经不再是大宗商品进口大国,这个地位已经被亚太大国所取代,这就决定美国不再具备吸纳俄罗斯资源出口的能力,相反,美国还在抢占俄罗斯油气资源在欧洲的出口市场。这就决定俄罗斯要么将油气资源出口到西方的欧洲,要么就只能出口到东方的中日印,特朗普一直强硬地反对欧洲进口俄罗斯的油气资源,反而施压欧洲购买美国的油气资源,这让俄罗斯只能将资源出口转向东方。如今,亚太大国已经是全球首屈一指的制造业大国,也就成为大宗商品进口的第一大国,最终,就成为俄罗斯油气等资源出口的最主要目的地。

一旦俄罗斯加入印太战略,意味着资源出口受阻,普京还想吃饭吗?所以,让普京加入印太战略想法是困难的。

第二,联合国宪章是美国主导建立的,1994年的布达佩斯备忘录是美国亲手签字画押的,欧洲是美国战后的铁杆盟友,它们要么被特朗普亲手撕毁、要么被特朗普亲自出卖之后,在这个世界上美国还会有真心的盟友吗?没有哪个国家愿意成为第二个乌克兰,没有了真正的盟友又何来印太战略?

所以,说特朗普葫芦里的药方是为了围剿亚太大国的说法显然是不靠谱的,相反,经过特朗普的一阵王八拳之后,所谓的印太战略就已经破产了。

之所以说特朗普的葫芦里没有药,是因为今天的美国不过是在回到过去、回归本色而已。

二战之后,美国成为地球上最强大的国家,为了建立自己在全球的领导地位,它竭尽全力向全球推广普屎价值,普屎价值就是一种普遍适用的价值观,超越民族、种族、国界和信仰,是全人类共同拥有的价值观,是衡量是非善恶的最低尺度,或者说是人类道德的共同底线。其核心内容包括公平、正义、自由、民主等,这些价值观念体现了人类社会的一种共性,是人类文化中的共性,等等,这就将美国塑造成了救世主的形象,进而依托综合实力建立起对世界的领导权。

这是美国的本色吗?显然不是!

美国自建国之后就执行孤立主义政策,所谓的孤立主义并不是闭关锁国,与英国的光荣孤立政策十分接近。比如在一战爆发之后,当时的美国总统威尔逊立即在1914年8月3日发表《中立声明》,在8月19日的国情咨文中继续说道,美国人“必须在道义上和感情上首先想到美国和美国的利益”,“美国不仅必须在名义上,而且必须在事实上保持中立”。大战初期,美国在“中立”的旗号下,与交战各国包括英国、法国、德国、奥匈帝国、俄罗斯等都进行贸易活动,这种贸易活动是完全“平等”的,赚取更高的利润就是唯一的准则,通过出售军火和军用物资,让大量的黄金流入了美国,美国企业也获得了巨额利润。

所以,孤立主义的本质就是不结盟,不介入地缘冲突,不分民族,不分国家的政治制度和价值观,也不分文化的差异,与所有国家进行“公平”的贸易活动进而发展自己,赚取更高利润成为进行贸易活动的最高准则。正是因为英美无视价值观、文化和政治制度的差异,才让英国在拿破仑战争时期与君主制的俄罗斯紧密合作打败了法国,在一战时期与君主制的俄罗斯再次合作击败了德国,在二战中与红色苏联紧密合作再次击败德国,在美苏冷战中与与欧洲国家和东方的亚太大国、日本携手合作瓦解苏联老大哥,……。

这就是孤立主义,就是美国的本色,与战后美国推行的普屎价值风马牛不相及。

但要回归孤立主义,要进行不分种族、不分价值观和政治制度、不分文化差异的贸易活动,要实现贸易利益最大化,就不能与欧亚大陆国家进行永久性结盟,也不能承担固定的国际义务,还要淡化价值观的不同,这是美国孤立主义和英国光荣孤立政策的基本要求,所以,特朗普不断退群,多次声称要退出北约,亲手撕毁联合国宪章中最核心的条款,也亲手撕毁了1994年布达佩斯备忘录,又对欧盟、加拿大等传统上价值观相同的盟友抡起大棒,漠视欧洲国家的安全利益,等等,都是为了回归孤立主义的本色而已,正在谈判的、用美国军火换取乌克兰的稀缺资源,就是最典型的贸易方式。

所以,特朗普的葫芦里根本就没有药!或者说这就是华盛顿留下的一副老药方,这是美国全球霸权地位衰落、无法继续领导欧亚大陆之后回归海洋帝国过程中的必然选择。

今天,亚太大国已经是全球经济规模第二的国家,是地缘政治和军事上的大国,这时应该给特朗普鼓掌,一个淡化价值观、政治制度和文化差异的美国,一个只注重贸易利益的特朗普是亚太大国进一步发展自己、壮大自己的战略机遇。